2023年5月22日是国际生物多样性日,上海大学博物馆“美好生活——上海大学博物馆藏肯尼斯·贝林(捐赠)珍稀野生动物标本展”免费对公众开放,并特邀中国自然科学博物馆学会副理事长、中国高层次科普专门人才培养指导委员会副主任委员王小明分享了《生物多样性的研究与思考》主题讲座,此次讲座由上海大学博物馆馆长李明斌主持。

讲座伊始,李明斌馆长对国际生物多样性日进行了介绍,并期待王小明理事长从城市生物多样性保护存在的问题,以及博物馆在自然教育领域可以发挥的重要作用等方面带来专业独到的分享。

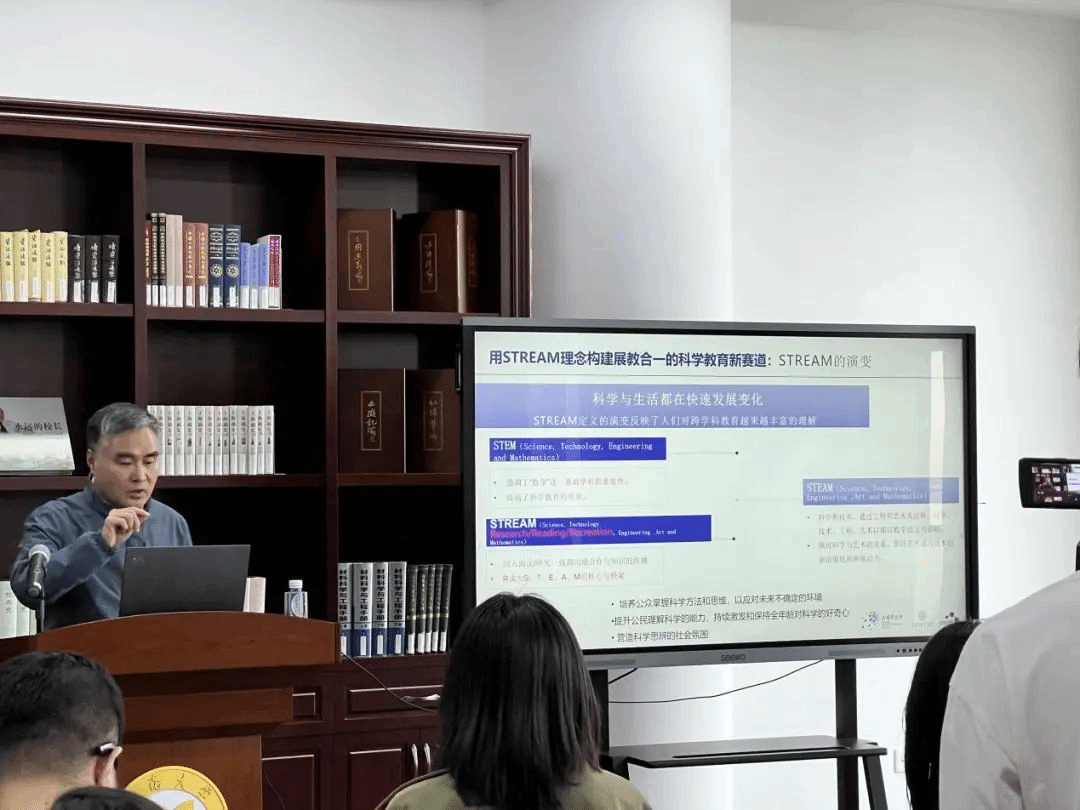

王小明理事长以生物多样性的研究历程与现状开篇,从生物多样性的起源与发展、国际生物多样性计划发展阶段、国际生物多样性计划科学核心计划、生物多样性公约等方面讲述了如何理解、研究、发现生物多样性的运行机制,并认为生物多样性研究因成为全球变化研究的一部分而愈发重要。此外,王小明理事长介绍了《IUCN基于自然的解决方案全球标准》,并指出生物多样性与人类社会息息相关,联合国可持续发展目标不仅旨在以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题,还应当从文化的维度,转向可持续发展道路。

王小明理事长以其团队的研究成果为案例,生动详实地为我们阐述了生物多样性、城市生物多样性、新自然观概念等三个热点问题。以大鲵、扬子鳄为例,介绍了自然状态下野生动物的适应机制,也由此提出保护遗传学研究刻不容缓。通过鸟类对风电设施的响应及适应机制以及机场鸟类群落研究及鸟击生态防范的研究发现人类活动与野生动物生存之间存在胁迫关系,并以青藏高原棘球蚴病、东亚-澳大利亚鸟类迁徙禽流感的传播生态学为研究对象,说明人与动物存在共患疾病的传播机制,因此,保护生物多样性并与野生动物保持一定距离显得非常重要。通过人的行为层面、城市化尺度、绿地景观斑块尺度、物种类群等四个方面对上海的生物多样性保护策略进行了描述,并基于此,提出要关注不同种类群的关键物种、种群关键栖息地生态环境演变规律、不同群落的结构变化以及与时间空间的关联程度、发动社会公众全程或者部分参与到研究过程中,提升全社会对生物多样性的认识、关爱自然,传播科学文化和科学家精神等工作建议。王小明理事长对自然概念的发展过程、深刻内涵进行概述,并剖析了“自然”等相关概念,从而对新自然观念的提出背景及内涵特征等方面进行了描述,希望以“新自然观”更新城市发展规划,以新兴技术赋能“新自然”生态治理,以生态教育推动“新自然观”普及,完善我国城市生态文明建设。

王小明理事长对生物多样性保护提出了一系列思考与建议,以详实的案例着重突出了博物馆在自然教育中的作用。上海自然博物馆众多以科学支撑,与文化融合的好看、好玩、令人好奇的陈列展览;小而精、小而美的科普游戏以及内容考究、制作精良的系列纪录片为博物馆提升全民科学素养,促进生物多样性保护、服务城市可持续发展提供了优秀范例。并进一步提出博物馆应以唤起公众对科学的亲近感,让创新精神和科学精神成为社会的共同价值追求,让科学求真、人文求善、艺术求美的科学与文化融合巅峰成为场馆的发展目标,让博物馆成为了解生物多样性的重要窗口,为保护生物多样性贡献力量。

最后,上海大学博物馆李明斌馆长对讲座进行总结并发表观点。首先,他表示王小明理事长的分享非常精彩,从中获益良多,并认为王小明理事长及其团队基于长期研究和实践提出的“新自然观”理念具有极强的学术性和方向性。其次,他认为王小明理事长在讲座中提到的栖息地保护方式是追求人与自然和谐相处以及对生物多样性保护的最佳方案。最后,他表示王小明理事长在科技教育和博物馆教育方面的工作取得的一系列卓有成效的成就,值得博物馆同仁学习借鉴。

讲座结束之前,王小明理事长解答了同学们的提问,同学们纷纷表示通过此次讲座,更加认识到保护生物多样性的必要性和急迫性,提高了自身科学素养,并从各种案例中受到许多启发,希望未来能够不断精进自己的专业能力,更好为保护生物多样性贡献自己的力量!