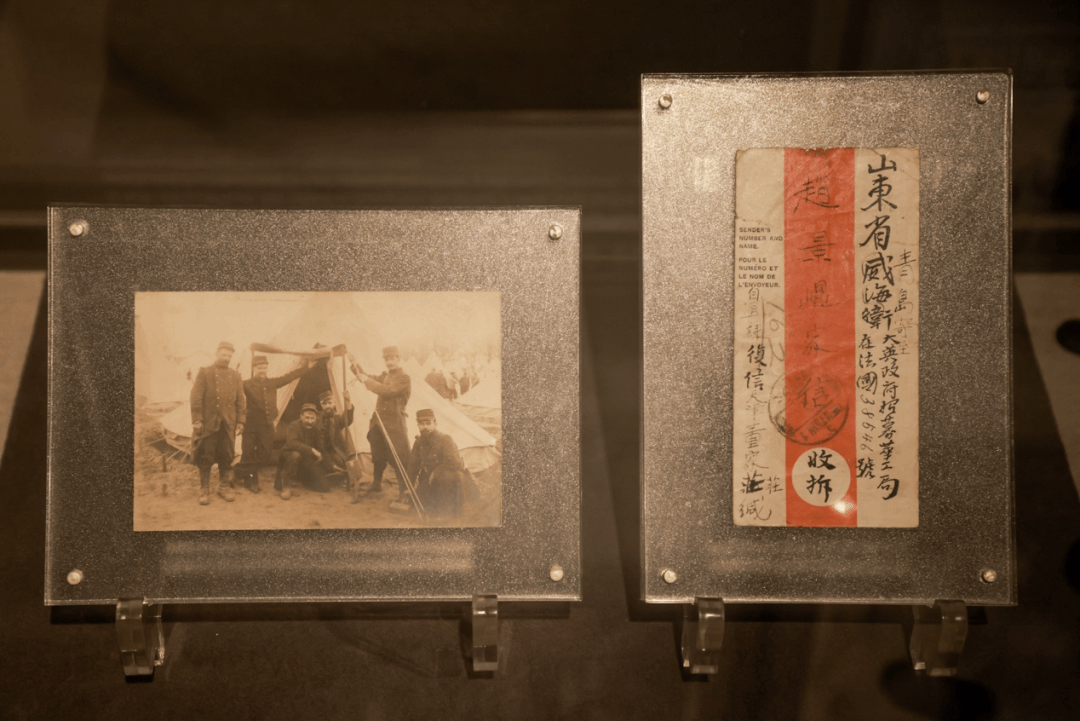

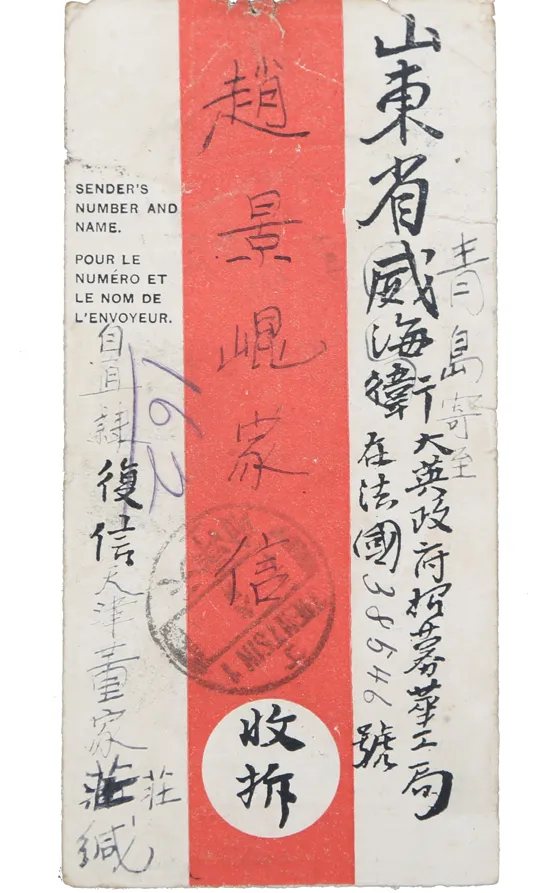

华工的通信受到军方的管制,英方只准许每位华工每个月写两封信,上交经审查后打包寄到英国国防部在中国的招工代理处;威海卫的招工代理处把华工家人的信件打包后,寄往法国战区的华工邮局,然后转交华工本人,为防止被敌方利用,信件不准邮寄照片、有图的明信片、报纸、印刷品,内容不得提及与战争有关的消息,连信封都是统一制式的,这封属于 38546 号华工赵景崐。

这是英方为华工设计定制的专用标准信封。其规格有大小两种,大者用于向国内寄发,小者则附寄于大封内,以便家人用其回信时,对照大信封准确填写邮递信息。此外,寄信人的地址需全部写在信封背面。

因多数华工为文盲,甚至有第一次出门,都不知邮寄地址的。写家信时,不识字的华工就只得请随营翻译或一些识字者代劳。家书内容大多涉及家庭和个人琐事,主要询问家人工资收发情况;也有相当一部分华工及家人将国内外的见闻及感受相互告知对方,极大的激发了中国普通民众“开眼看世界”的思想萌芽。据1919年统计,仅英招华工平均每月寄回国的家书就达5万封,从国内寄出的也有1.5万封,正所谓“烽火连三月,家书抵万金”。

主办单位:

上海大学

承办单位:

上海大学博物馆(海派文化博物馆)

威海市博物馆(一战华工纪念馆)

支持单位:

上海大学文化遗产与信息管理学院

上海大学文学院

上海大学图书馆

上海大学档案馆

展览时间:

2024年11月25日至2025年3月15日

展览地点:

上海大学博物馆一层临展厅

(宝山区南陈路333号)

开放时间:

周一至周日8:30-16:30

(16:00停止入馆)

展览目前无需预约。

校外观众凭身份证入校参观,

因场地条件所限,无法提供停车,请绿色出行。