2025年2月27日,上海大学“黄宣佩考古与文博教育基金”捐赠仪式暨宣佩书屋启用典礼在上海大学钱伟长图书馆书香谷举行。全国政协常委、中国工程院院士、上海交通大学讲席教授黄震,上海市政协副秘书长、民进上海市委专职副主委杨蓉,上海博物馆副馆长陈杰,著名考古专家、浙江考古研究所研究员王明达,中国文物学会副会长、复旦大学教授高蒙河,校党委书记成旦红,校党委副书记、校长、中国科学院院士刘昌胜,校党委常委、统战部部长曹为民等校内外领导,黄宣佩先生家属代表、专家学者及师生代表共聚一堂,共同见证这一传承考古精神、助力文博教育的重要时刻。仪式由校党委副书记、副校长胡大伟主持。

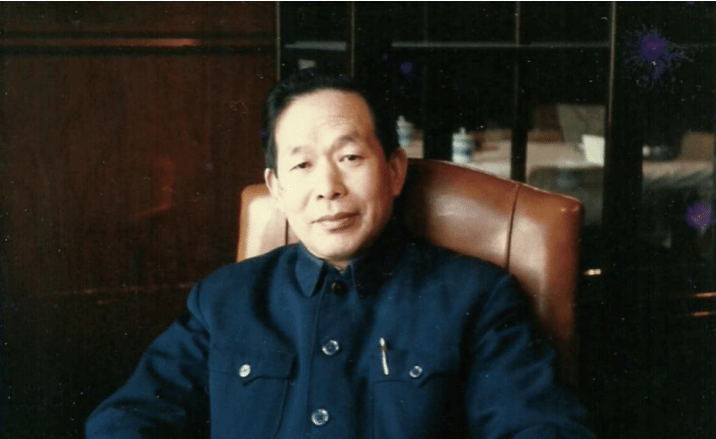

黄宣佩(1930—2013),著名考古学家、上海地区田野考古的奠基人,长江下游地区考古学研究的开拓者之一。他长期致力于中国新石器时代与长江下游地区考古研究,先后领队主持发掘了马桥、崧泽和福泉山等古遗址,发现了上海地区成陆年代的科学依据,发现了上海最早的古人,将上海历史推到距今6000年前,在考古学上获得了“崧泽文化”和“马桥文化”的命名,为长江下游地区史前考古文化谱系构建做出重要贡献,促进了中国文明起源与形成的研究,被学界推崇为上海考古第一人。

传承的火种:跨越时空的馈赠

捐赠人黄震在讲话中深情追忆父亲黄宣佩先生的治学历程。黄宣佩先生自上世纪80年代起,受聘担任上海大学兼职教授,在上海大学传道授业、作育英才,2011年又受聘上海大学博物馆名誉馆长,积极参与上海大学博物馆的筹建,将收藏的大量珍贵的考古与地方历史书籍资料捐赠给学校。黄震表示,基金与书屋的设立,是对黄宣佩先生学术精神和家国情怀的追忆和发扬,更是对考古学文脉的传承,他激励更多的年轻学者投身考古事业,在历史的长河中探寻文明延续的智慧,期待上大考古、文博教育研究工作蒸蒸日上,培养出更多优秀的专业人才,为传承中华文明和守护中华文化遗产做出更大的贡献。

三“力”的交融:初心与使命的交响

成旦红在讲话中以“历史、文明和榜样的力量”为脉络,阐述基金设立与书屋启用的深远意义。他特别强调,黄宣佩先生的考古发现实证了长江下游五千年文明史,与上海大学“自强不息,道济天下”的校训一脉相承,更与新时代文化强国的使命同频共振。成书记以“三个致敬”对活动作出总结——致敬传承者大爱、开拓者精神与同行者担当,并指出,历史与未来的对话,在此刻凝结为传承的纽带。上海大学将通过基金与书屋,以上大人“敢为天下先”的开拓品格,传承考古人的使命,续写中华文明传承新篇章,彰显高校在解码文明、回应时代中的责任与使命。

文明的根系:田野与书斋的对话

刘昌胜在致辞中感谢黄震院士的慷慨捐赠,追溯了上海大学百年发展、考古文博教育成就,回顾了黄宣佩先生“板凳一坐几十年,青灯伴随大半生”的治学坚守。黄宣佩先生作为上海考古奠基人,以田野实践破除“上海无古可考”偏见,推动长江下游文明研究,其治学精神与教育理念影响深远。基金与书屋的设立是对黄宣佩先生“以文化人、以史育人”理念的践行,旨在促进文化遗产活化与青年文明教育,激励师生以学术初心与技术创新连接历史与未来,讲好中国故事,让文化遗产真正成为“连接过去与未来的桥梁”。

仪式现场,黄震与夫人任颖捐赠并设立上海大学“黄宣佩考古与文博教育基金”。刘昌胜代表学校及基金会接受捐赠。

成旦红、刘昌胜向黄震颁发捐赠证书及纪念盘,学生代表献花致谢。

上海博物馆副馆长陈杰、考古专家王明达等嘉宾在发言中高度评价基金的设立意义,强调校馆合作对文博事业发展的重要性,激励考古学子们勤勉治学,致力于构建独具中国特色与风范的考古学科体系。上海大学文化遗产与信息管理学院院长黄继忠、图书馆馆长潘守永分别从学科建设与实践平台角度,展望基金与书屋对人才培养的深远影响。他们期望上大学子们以基金为起点,以书屋为阵地,成为田野中抽丝剥茧的历史侦探和实验室里破译文明密码的科技先锋,更要成为博物馆中连接过去与未来的文化使者,共同书写文化遗产事业的上大篇章。

本次活动中,“宣佩书屋”正式启用。书屋以黄宣佩先生命名,展示了黄宣佩先生生平介绍,收藏了黄宣佩先生捐赠的珍贵手稿、书籍资料等藏品,将成为师生探源文明、对话历史的学术灯塔。上海大学上海美术学院、博物馆、图书馆团队共同参与了策划布置。上海大学图书馆博物馆档案馆党委书记王远弟与黄宣佩先生家属代表黄蔚共同上台揭幕,黄震、陈杰、成旦红、刘昌胜、王明达一同登台见证。书屋承载着“守护文明火种”的期许,希望学子在此汲取智慧,赓续学术文脉。

活动最后,全体嘉宾参观了宣佩书屋。

从福泉山遗址的文明解码,到数字文保的科技赋能;从老一辈考古学家的躬身田野,到新一代学子的创新探索,上海大学正以行动诠释扎根城市、面向未来的使命。黄宣佩基金的设立与宣佩书屋的落成,不仅是上海大学文博教育迈向新征程的见证,更彰显了学术精神代际传递的力量,将与上大人共同书写中华文明传承与创新的时代答卷。